本書は文章の書き方を教える本ですが、文法についてはほとんど触れていません。細かい文法知識に根差した説明をするとどうしても読みにくくなってしまうのに加え、よい文章を書く上でそれらは必須というほどではないためです。

しかしながら、どうしても文法用語を使わないと説明ができない箇所がありました。それが「3-11 主語と述語についての心得」です。そして、実はこの TOPIC で使用した文法用語の使い方は、厳密なことを言うと、精確さに欠けるものとなっています。ただしそれは意図的なものでもあります。

本記事ではその点について補足します。

そもそも文法については、本書ではできるだけ触れずに済ませています。

といっても、文法のことを軽んじているわけではありませんが、文法について言及するのを避けた理由はいくつかあります。

まず、「文章がうまく書けない」ことの原因が文法知識の不足や欠如にある、という場面があまりありません。本書で説明している「よい文章の書き方」の大半は、一つ一つの文の組み立て方についてではなく、文書全体の構成法についてのものです。文法はその構成の仕方を直接教えてくれるものではありません。

また、現在学校で教えられている文法知識だけでは十分な説明をするのが難しい、ということも理由になっています。俗に「学校文法」と呼ばれる日本語文法は現代の日本語文法の姿をうまく捉えているとはいい難く、いまだ論争の的になっています。

しかし「3-11 主語と述語についての心得」では「主語」「述語」という文法用語を使っています。説明の都合上、これらの言葉を使った方が通りがよいだろうと判断したためです。

ただ、これらの用語がはたして本当に適切かどうかは、学界でいまだに論争の的になっています。特に「主語」という概念は強い批判にさらされています。

例えば次の文を見てください。

今日は傘を忘れてきてしまった。

さてこの文の主語はなんでしょうか。名詞に「は」あるいは「が」がついたものが主語、と機械的に理解しているとつい「今日は」が主語のように見えてしまいますが、もちろんそんな解釈はありえません。この例の場合、学校文法では「私は」という主語が省略されている、と解釈します。「今日は」の方は、傘を忘れたのは他でもない今日である、と、その文の文脈を限定する働きをもっています。

では次の文はどうでしょう。

今日の昼飯、僕はウナギだ。

さて、この文の主語はどうでしょう。今度は「僕は」が主語であるとしてもいいようにも思えますが、それだとまるで「僕」は人間ではなく「ウナギ」という生き物である、という主張であるかのようです。そう考えるよりも、昼飯に食べたいものとして、他でもない「僕」はウナギを選ぶよ、というように、やはり文脈を「僕」に限定するはたらきが「僕は」にはあるように思えてこないでしょうか。

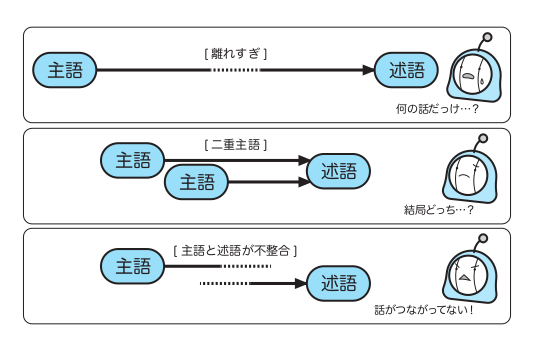

さらに例を挙げましょう。本書「3-11 主語と述語についての心得」の中の「二重主語文に注意」という節では、「主語が二つある文を『二重主語文』と呼びます」と書きました。そこで示した例を再掲します。

象は鼻が長い

さて、この文章は本書で書いたように、主語が二つある文と解釈すべきなのでしょうか。それとも、文脈を限定するための言葉として「象は」「鼻が」の二つがあると考えるべきでしょうか。

こう考えてみると、日本語において「主語」という概念はとても曖昧なもので、もしかして存在そのものを疑った方がよいのかも…とも思えてきます。

実際に、日本語に「主語」という概念は不要、という主張をした国語学者も少なくありません。その代表が、三上章です。さきほどの「象は鼻が長い」は、三上がこの議論をするときに何度も取り上げた文で、三上の代表作の書名にもなっています(『象は鼻が長い』くろしお出版, 1960)。

三上の論を詳しく扱うのは著者の手に余るので、興味のある方は、庵功雄『「象は鼻が長い」入門—日本語学校の父三上章』(くろしお出版, 2003)をあたってみてください。ここではひとまず、「主語」という概念を排した日本語文法が提案されるくらい、日本語における「主語」という概念は不確かである、ということだけ理解していただければよいかと思います。

さて、そんなこんなで「主語」という概念によりかかって文章の書き方を説明するのには不安があるのですが、起きたこと・考えたことを明瞭に書くことが求められる文章においては、その文章が誰を、あるいは何を主体としたものなのか、それを主語として明確に記すのが基本です。一般の文章では「主語」がなくとも成立しますが、こと本書が対象とするような文章であれば、主語はあるに越したことはないのです。

こうした理由により、本書では「主語」という概念を用いて、よい文章の書き方を指導するようにしています。同様に、主語に対応する概念としての「述語」も、本書が対象とする文章においてはそれが存在することを前提としています。

なお、論述文を書くのでなければ、主語という概念を気にせず文章を書いても構わないと著者は思います。しかしその場合でも、文脈を限定する言葉を補って、自分の考えを相手に確実に伝えるようとする努力はすべきでしょう。